新聞中心

?

【長沙晚報】“南繁硅谷”,“科研候鳥”穿梭育種

長沙晚報全媒體記者 徐運源

3月20日,春分。從這一天開始,農民們陸續播下種子,也播下了一年的希望。

種子是農業的芯片,一粒種子可以改變世界。

今年,中央一號文件提出,深入實施種業振興行動,發揮“南繁硅谷”等重大農業科研平臺作用,加快攻克一批突破性品種。

湖南是農業科技大省、強省,與“南繁”淵源深厚。

早在1968年,袁隆平院士就開始了雜交水稻的南繁工作。自此,湖南加入南繁的科研人員隊伍越來越大。數十年來,他們接續奮斗,用一粒粒種子,為筑牢國家糧食安全基石發揮著自己的光和熱。

為什么要來南繁?湖南的成效如何?早春二月,記者走進南繁基地,走近一群逐夢良種的長沙科研“候鳥”,聽他們講關于種子的故事。

故事 雜交水稻的成功,一半的功勞應該歸于南繁

何謂“南繁”?就是將水稻、玉米等夏季作物的育種材料,在大陸秋季收獲后,冬季拿到我國南方熱帶地區進行繁殖和選育的方法。

南繁基地,不是一個機構的名字,而是海南省北緯18°線以南,包括三亞、陵水、樂東三市縣,占地26.8萬畝的國家科研育種保護區。這里平均氣溫23℃至24℃,全年日照時間超2500個小時,是“天然溫室”。

于是,出現了這樣一種奇觀:每年天一冷,全國各地成千上萬的科研人員,帶著從本地收獲的各色種子,像候鳥遷徙一樣涌向海南,進行加代繁殖。等到來年春天,他們又返回本地,將從海南收獲的種子撒向廣袤的鄉村和田野。如此循環往復,直到新品種培育成功。

據統計,全國育成的農作物新品種,超70%經過南繁;水稻新品種占比更高,在80%以上。這里,是名副其實的“中國種子搖籃”。

因為袁隆平,湖南成為最早一批開始南繁工作的省份。每年湖南進入不能種植水稻的冬季時,以袁隆平為核心的科研團隊就會陸續來到三亞南繁基地,直至第二年的5月中下旬才完成南繁工作。

1970年,袁隆平團隊在三亞南繁時發現了一株天然雄性不育野生稻,正是這株后來被命名為“野敗”的野生稻,打開了雜交水稻的突破口,改寫了世界水稻育種史。“雜交水稻的成功,一半的功勞應該歸功于南繁。因為南繁,超級稻畝產700公斤、800公斤、900公斤連續取得突破,時間至少提前10年。”2013年,袁隆平對媒體說。

此后,湖南的雜交水稻種子均在南繁進行加代繁殖。

在過去,人們用“南繁南繁,又難又煩”來形容南繁的工作生活。一開始,袁隆平及其創新團隊遠離家鄉奔赴三亞開展南繁。在田間地頭,他們開啟了一遍遍篩選、改良、育種的枯燥與煎熬,成就了雜交水稻產量的一個個新紀錄,解決了我國億萬人口吃飯的問題,也孕育了永不過時的南繁精神——“勇于創新,不斷超越;百折不撓,永不懈怠;忠于職守,無私奉獻”。

如今,每年3到4月,雜交水稻親本大面積抽穗,是選材、配組的關鍵期。湖南的雜交水稻科研大軍都會準時來到這里,進入一年中最忙的時候,他們心中都記得袁老有兩個夢:禾下乘涼夢和雜交水稻覆蓋全球夢,這也是全體雜交水稻人的夢。

探訪 育種領域持續擴寬,科研生活條件好多了

2月24日的三亞,風有點大,太陽躲在云層里時隱時現。長沙晚報記者騎著電動摩托穿行在國家水稻公園內,像是穿行在綠色海洋里。“我在田里等你們!”電話那頭,湖南雜交水稻研究中心科研人員莊文說。

一條馬路之隔,就是湖南雜交水稻研究中心三亞海棠灣南繁基地。此時,基地300畝高標準試驗農田里,雜交水稻長勢旺盛,綠油油的。黝黑的莊文很顯眼,記者一下子就找到了他。

“這里種植的多數是高產、優質、廣適性雜交水稻育種材料及相關組合。”已參加南繁21年的莊文介紹,他所在團隊負責的試驗田里,有的優質不育系(母本)材料已經開始抽穗,需要及時觀察記錄。

湖南省蔬菜研究所研究員陳文超1999年加入鄒學校院士辣椒團隊,也是從這一年開始,加入南繁隊伍,每年從9月底到次年2月底,要待90天左右。“最開始的那幾年,我們都是搭個窩棚在地里,吃住都在地里。”陳文超回憶。現在,他和莊文吃住在一個地方,騎電動車到湖南省農業科學院蔬菜所南繁科研試驗基地,只需幾分鐘。

育種領域也在持續擴寬。從雜交水稻到耐鹽堿水稻,再到蔬菜。湖南蔬菜研究所常年有三四十人在基地搞南繁,辣椒、冬瓜、黃瓜、南瓜、絲瓜、番茄、茄子、西甜瓜等各個團隊競相賽跑。

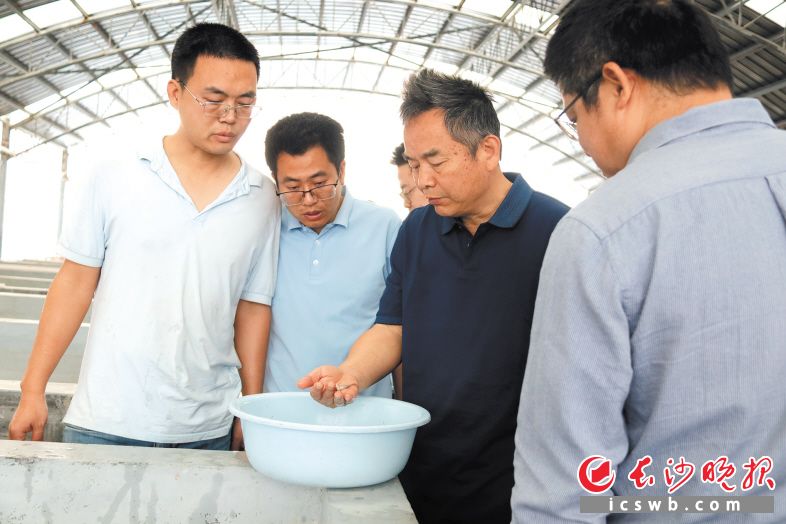

今年,中國工程院院士、湖南師范大學教授劉少軍帶領團隊首次來到海南樂東縣九所鎮做淡水魚類的南繁工作,他們與廣西壯族自治區水產科學研究院的羅永巨研究團隊合作,從1月初一直忙到現在,連春節都是在這邊過的。

日常 育種工作年復一年多地跑連軸轉

在莊文所在團隊的試驗里,豎著密密麻麻的標簽,每份標簽對應的是不同的育種材料。大穗、株形好、分蘗多……他不時彎腰用手指撥開稻葉,認真查看每一株材料的生長情況,記錄本上寫滿了不同材料的性狀特點。碰到滿意的,他就將禾葉打個結,方便后期繼續觀察。

莊文說,育種是一個不斷選擇的過程,在種子的一代代繁育中,要選出那些性狀優良的個體(材料),不斷繁殖加代和選育,直到育成新品種。整個種植期,要一直觀察、鑒定、檢測。

育種試驗不像生產種植,農業機械化在地里很難派上用場,大量工作需要靠手工進行。省農科院蔬菜所南繁基地共120畝,茄子只占10畝,但這里宛若茄果博覽會,紫的、紅的、白的,五顏六色,形狀不一:大的像柚子、小的像西紅柿,圓的像洋蔥、長的像絲瓜,讓記者目不暇接。

省蔬菜研究所種質資源研究室主任汪端華收種正忙得不亦樂乎。田間摘茄子、飛刀取茄籽、濾水撈茄籽、紗網曬茄籽,看似一頓“猛如虎”的操作,從很多果肉里收的種子只有五六十克,因此汪端華將收種稱為“茄中淘金”。

“1、2、3……35個,這個朝天椒組合的簇生性不錯。”在南繁基地里,陳文超清點一簇朝天椒果實后高興地說。近看是一簇簇的朝天椒,遠看就像是紅艷艷的花朵,陳文超也仿佛置身于花叢中。

雖然辣椒的南繁已經進入尾聲,但他仍然每天要重復著同樣的工作:觀察記錄400多個辣椒組合的植物學性狀,包括果形、株高、株幅、果實性狀及果實的脫水情況;在實驗室檢測果實的營養物質。這樣的工作自正月初八從長沙趕過來后,已連續忙了很多天。

記者采訪當晚,陳文超便帶著收獲的種子飛回了長沙。他緊接著要在湖南和北方多個省份播種繁育,進行多基地篩選,觀察品種能不能適應當地市場。一年連軸轉,根本來不及休息。但他說,干一行就要愛一行。做農業,在地里真的有很多的樂趣。

夢想 最好的品種永遠是下一個

在海南與湖南的“穿梭育種”中,南繁能讓種子更飽滿,湖南的環境則篩選出抗病強者。這使得湖南選育出來的農作物新品種,在市場上廣受歡迎。然而,在育種人員心中,最好的品種永遠是下一個。

陳文超年復一年的育種工作,換來豐厚回報:他和團隊在農業農村部登記了5個簇生朝天椒品種,年推廣面積30多萬畝。相比常規品種,團隊培育的新品種平均畝產要高20%以上;抗性優勢也很明顯。相比其他單位培育的同類品種,具有辣度高抗性強的特點。

然而,老百姓和市場的需求都在變,陳文超的目標沒有變:培育讓老百姓和市場都喜歡的新品種。

汪端華深耕茄子育種10多年,手中接過的是三代科研人的接力棒。第一代姚元干團隊解決了產量問題;第二代楊建國團隊攻克了抗病難關。他作為團隊的第三代茄子育種人將目標聚焦品質,培育的早紅茄、早糯茄系列品種備受市場歡迎,紫紅卵圓茄在湖南早春茄子主產區瀏陽,市場占有率超60%。

種質資源保護是汪端華團隊的另一重任。田間700多份材料中,有100多份珍稀茄子種質來自全國各地,它們正在這里接受“體檢”——種植觀察、性狀評價、繁種備份后將存入國家蔬菜種質資源庫。

“對于外觀和口感品質,我們已經培育出新品種。營養品質方面還在努力。我們要讓茄子既好看又好吃,從‘菜籃子’變成‘金果子’。”望著掛滿果實的試驗田,汪端華說。

經過前期的淡水魚南繁研究,劉少軍院士團隊也傳出好消息,冬季將湖南的魚類親本運到九所鎮來繁殖,利用這邊溫暖的氣候條件,不用打激素,能夠自然生產,其繁殖率和孵化率都比在湖南要高。依托團隊首創的魚類大雜交和微雜交的新理論和技術體系,成功實現合方鱸魚、合方鯽2號、合方鯉、合方花鯽、金魚等魚的南繁育種,形成了新的魚類種質資源。

“我們的目標很堅定,就是要實現淡水魚類的良種、良養、良銷,將優質蛋白端上億萬家庭的餐桌。”劉少軍說。

原文鏈接:https://www.icswb.com/newspaper_article-detail-1821332.html