基于“五有四化”主題式探究課例——《大氣熱力環流》

發布:地理教研組 來源:未知 日期:2022-04-11 人氣:

長沙市教育科學研究院地理教研員、正高級教師劉玉岳老師結合自身三十余年一線教學教研實踐及寬廣學術視野,凝練新課堂長沙主張,新課程長沙樣本,新課改長沙經驗,首創”五有四化“主題式探究教學。以長沙市劉昌榮初中地理工作室、長沙市周建中地理名師工作室為核心平臺,聚集一批長沙市地理學科名優特及青年骨干教師在教學實踐中推行學科核心素養指向的“五有四化”主題式探究教學,為新時代課堂教學轉型升級、學科核心素養培育在課堂扎根落地、課堂教學模式創新、現代教學技術融合提供全國范圍可復制可推廣的范例,提升了地理教師駕馭新課改專業素養,有利于學科教學“提質增效減負“,彰顯學科立德樹人育人價值。經過三十余年深入教學實踐開展課堂教學研究,“五有四化”主題式探究教學運用田野研究法在對課堂教學現象或問題研究的基礎上進行歸納形成的實踐教學論體系。同時,在實踐教學論的基礎上,再進行理論構建,進而形成邏輯的學科教學論,在長期教學實踐中,通過不斷地歸納演繹、發展與完善。該主張沒有純粹模式化,老師們在教學實踐中根據教學影響因子差異構建出適合不同地域、不同學科、不同學情具有創新性與靈動多樣的教學方式。

“五有四化”主題式探究教學思想的主要內涵是:課堂教學頂層設計體現“五有”的教學思想,即“創設問題情境,激發學生求知內驅,使教學有趣;聯系生活實際,融合學科課堂實踐,使教學有用;注重問題探究,培養學生思維品質,使教學有理;滲透學科思想,體現學科育人價值,使教學有魂;關注主體發展,提升學生生命質量,使教學有效”。課堂教學結構優化凸顯“四化”的教學策略,即“知識結構化,結構問題化,問題情境化,情境生活化”。

該成果通過對長沙地區教學現狀調查與分析,規避傳統學科教學的弊端,追溯研究起源,尋找研究支撐點,聚焦學生核心素養培養,剖析“五有四化”主題式探究教學的內涵、特征,倡導案例教學,提煉學科課堂教學結構優化策略,強化一線教師作為課程資源開發者的身份,探索出“五有四化”主題式探究教學范式,構建“五有四化”主題式探究課程體系和評價機制,研發一套科學的、多元化的精品數字課程教學資源與課例,從而為創新教學方式提供理論支撐,進一步提升師生生命質量,促進城鄉教育公平而高質量發展。

該成果代表著作《“五有四化”主題式探究教學——核心素養指向的地理教學理論與實踐》研究成果由湖南教育出版社出版發行并作為湘教版新課改地理教材全國實驗區培訓教材,研究報告《學科核心素養指向的“五有四化”主題式探究教學實踐與研究》發表在國家核心期刊《地理教學》2019年8期,在全國中文核心期刊發表該成果相關論文10余篇,多篇被人大書報資料中心全文轉載,其中代表作《如何讓生活走進地理課堂》(發表于《新課程評論》2017年第7期)被中國人民大學書報資料中心《中學歷史、地理教與學》2018年第1期全文轉載。

2012年以來先后赴本省各市州、云南西南邊陲德宏州、貴州貴陽及革命老區遵義、河南鄭州及國家級貧困縣滑縣、山西太原及太行山革命老區晉城、內蒙古鄂爾多斯、黑龍江牡丹江及魯蘇浙閩粵東部沿海地區等十余省市區200余所學校及區域教研機構進行講學與示范教學,推廣應用“五有四化”主題式探究教學,實驗推廣區業內同行實踐成效顯著。

大氣

熱力環流

課標分析

課標要求:《普通高中地理課程標準》2017年版中指出:運用示意圖,說明大氣受熱過程與熱力環流原理,并解釋相關現象

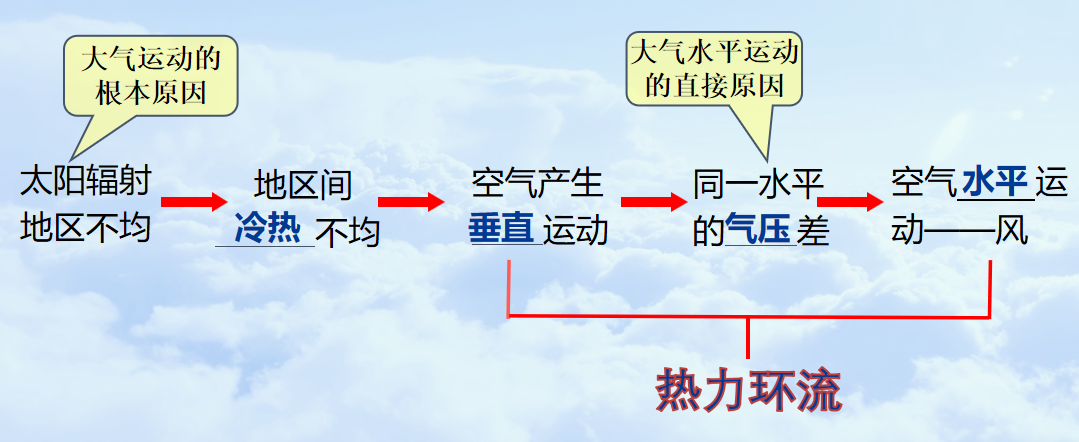

課標分析:對于本節內容,課標在學習條件、行為動詞與學習內容上都給出了明確的指示。學生的學習條件是“運用示意圖”,能夠做出的行為反應是“說明”,具體內容為“熱力環流原理”。由此可知,教師需要引導學生構建基本知識框架與邏輯過程,并提供合適且多樣的示意圖供學生觀察。學生應該在教師提供的教學資料的基礎上理解并掌握大氣熱力環流是什么、如何解釋大氣熱力環流的成因、大氣熱力環流的主要因素有哪些。同時,在對自然界具體的大氣熱力環流分析過程中了解人類對大氣熱力環流的順應與利用。此外,案例分析并不是目標,而是作為課堂的教學載體,幫助落實地理核心素養,了解大氣熱力環流與人類生產生活的相互關系。

教材與學情分析

該節內容在湘教版新教材2019版中為第三章“地球上的大氣”的第三節內容,學生在之前已經學習了“大氣的組成與垂直分層”“以及大氣的受熱過程”,對大氣的物理學性質以及自然界大氣的溫度變化有了基本的了解。新教材以“熱氣球、切洋蔥”這樣生活化的案例作為引入,體現了地理生活化、情境化的特點,同時又符合學生的認知規律,因此在后續的課堂活動中,教師也盡可能的以生活化、情景化為導向補充了一些案例。在第一部分內容“大氣熱力環流的形成”中正文部分以“溫度變化—體積變化—垂直運動—密度變化—水平運動”的邏輯過程闡述了大氣熱力環流的成因,并加入了等壓面及其變化這一部分內容,強調熱力環流形成過程的邏輯性,因此如何讓學生更好的理解這一過程以及想象抽象的等壓面便是此部分教學的重難點。第二部分內容“自然界的大氣熱力環流”中教材的閱讀材料詳細的解釋了山谷風的成因,與之類似的海陸風成因相對簡單清晰,未做詳細解讀。而城市熱島環流不單單與大氣的熱力環流有關,還體現了人類活動對大氣的影響,因此教材在此處設置了活動題,教師在其基礎之上,擴充了部分問題,作為重要課堂活動加以呈現。

本節內容綜合性較強,對于高一的學生來說難度相對較大,所以教師在教學設計時應該充分利用教材,設計多種情境由表及里,由淺入深,層層遞進,幫助學生突破重難點。因此,筆者在本課的教學中以身邊案例出發,運用圖文、表資料、等多種方式,充分調動學生學習的主動性,將傳統的教師講授轉變為問題式導學與學生小組合作探究相結合。從而培養學生的自主學習能力,激發學生的學習興趣,使學生經歷知識的自主生成過程,從而實現對學生地理核心素養的培育。

教學重難點

【重點】“說明大氣熱力環流原理”。

【難點】“能夠用事實解釋自然界和生活中的熱力環流”以及“說明風的形成和風向規律”。

教學目標

區域認知:通過空間尺度與認知矛盾的情境問題轉化,了解不同尺度、不同區域大氣熱力環流的形成原因。

綜合思維:運用圖、文、視頻等資料,結合探究活動說明大氣熱力環流的形成過程,并據此分析其對自然環境及人類活動的影響。

地理實踐力:通過生活案例的分析,掌握自然界中常見的大氣熱力環流,并簡單闡述人類活動對其的利用。

人地協調觀:認識大氣熱力環流對人類生產生活的重要意義,說明人類順應大氣熱力環流的例子,樹立因地制宜合理開發的人地協調觀。

教學方法

自主探究及合作探究學習法:教師通過創設情境和問題,學生通過自我思考和小組合作探究學習,理解情境、分析問題、解決問題來獲取知識,對知識進行整合、歸納并提出新的問題,在“重新發現”和“重新組合”知識的過程中進行學習,強調探究學習、合作學習。

教學思路和指導思想

教學總體上遵循“情境感知—原理說明—實踐應用—共同構建”的思路展開。首先通過“湘江邊晝夜的風向轉換”引出問題“風是如何產生的”,讓學生帶著思考進入新課。接著通過塑料瓶在不同海拔的狀態引入“氣壓”的概念,在講解完氣壓后,再進一步呈現“溫度變化—體積變化—垂直運動—密度變化—水平運動”的邏輯鏈條,引導學生完成知識構建。完成基本知識構建后,便引入圖表對知識做深化檢測與鞏固,最后利用生活案例,以小組探究的形式完成對知識的綜合運用與升華。

教學過程

【導入】湘江畔晝夜風向如何?

(開發鄉土情境,貼近生活與實際,激發求知欲望)

【情境呈現】午間時,風是從湘江吹向陸地,而夜間時,風則是從陸地吹向湘江?湘江畔的風為何會發生轉變呢?

(由疑問引發求知欲,帶著思考進入新課)

【環節一:氣壓】

瓶子在西藏時還呈現出正常的形態,但回到長沙后,瓶身卻癟了,就像有一雙無形的手捏著瓶子一樣,這種神秘力量是什么呢?(通過生活中常見的案例直觀地讓學生感受到氣壓的存在及其影響)

講解完氣壓后,假設地面質地均勻,受熱情況相同,引入“等壓面”的概念。

【環節二:大氣熱力環流】

按形成過程順序依次呈現“溫度變化—體積變化—垂直運動—密度變化—水平運動”,在教師講解的同時播放對應動畫。(通過邏輯講解使學生理解熱力環流的成因與完整的形成過程,由于這一過程在生活中是“看不見的”、“抽象的”,因此輔之以動畫的形式讓學生直觀地認識這一過程。)

【環節三:自主探究】

對等壓線、大氣熱力環流過程及其簡單影響以圖表的形式進行梳理鞏固,強調學生的自我構建,教師呈現學生的導學案,并讓學生彼此糾錯釋疑。

【環節四:學以致用】

回顧課前視頻,請學生嘗試運用大氣熱力環流知識來解釋湘江畔小尺度風向的成因與變化原因。

【環節五:合作探究】

1.嘗試繪制出城市與郊區間的熱力環流。

(此題自主完成,難度低)

2.分析市區溫度高于郊區的原因。

(小組合作完成,具有一定的綜合性,分析市區熱島效應的成因為后續的緩解熱島做鋪墊,同時培養學生的綜合思維)

3.根據大氣熱力環流的特點,你認為有大氣污染的工廠和城市綠地應該分別布局在①、②、③三地中的哪一地,并說明理由。

(小組合作完成,對大氣熱力環流的綜合利用,以生活化情境材料為例,引導學生分析大氣熱力環流與人類活動的關系)

4.假如你是一名城市規劃師,請你為長沙城市風廊的給出自己的規劃方案,如何順應自然,優化環境,改造城市空間結構中現存的問題。

(小組合作完成,以生活的長沙為例,了解如何順應環境,讓“自然之風”吹散城市的“陰霾”,培養人地協調觀)

【環節六:課后鞏固,觸類旁通】

教學反思

培養學生的辯證思維和探究能力,體現生活中的地理,讓學生感覺地理是一門有用又有趣的學科是筆者的追求,筆者盡可能貼近生活去尋找案例,但呈現形式不夠多樣。在課堂節奏上,對大氣熱力環流形成過程部分知識推進偏快,還可做更加細致的引導,幫助學生掌握這一重難點。不斷踐行“啟發式”、“探究式”、“合作式”、“參與式”的課堂教學模式,爭取真正做到以學生為主體的“五有四化”教學。